日記

阪神淡路大震災から30年

阪神淡路大震災から30年になります。

当時私は小学5年生、何が起きたかもわからず机の下にもぐらされたことを今も鮮明に思い出します。

そんな私が建築の世界にきてから早20年が経とうとしています。

前職で建築基準法について深く学びましたがもう1度初心に帰るよい機会と思い書きます。

建築基準法は第2次世界大戦終戦から5年後の1950年に制定されました。

その目的というものは法1条に下記のように書かれています。

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」

「最低の基準」と書かれていることからも、あくまで最低基準でしかなく、法を守っていれば建物が絶対に安全だと言えるものでもないということです。

それは国民の財産の保護つまり公の利益のために建物を作るための法は最低限にとどめなければならないという考えに基づいています。

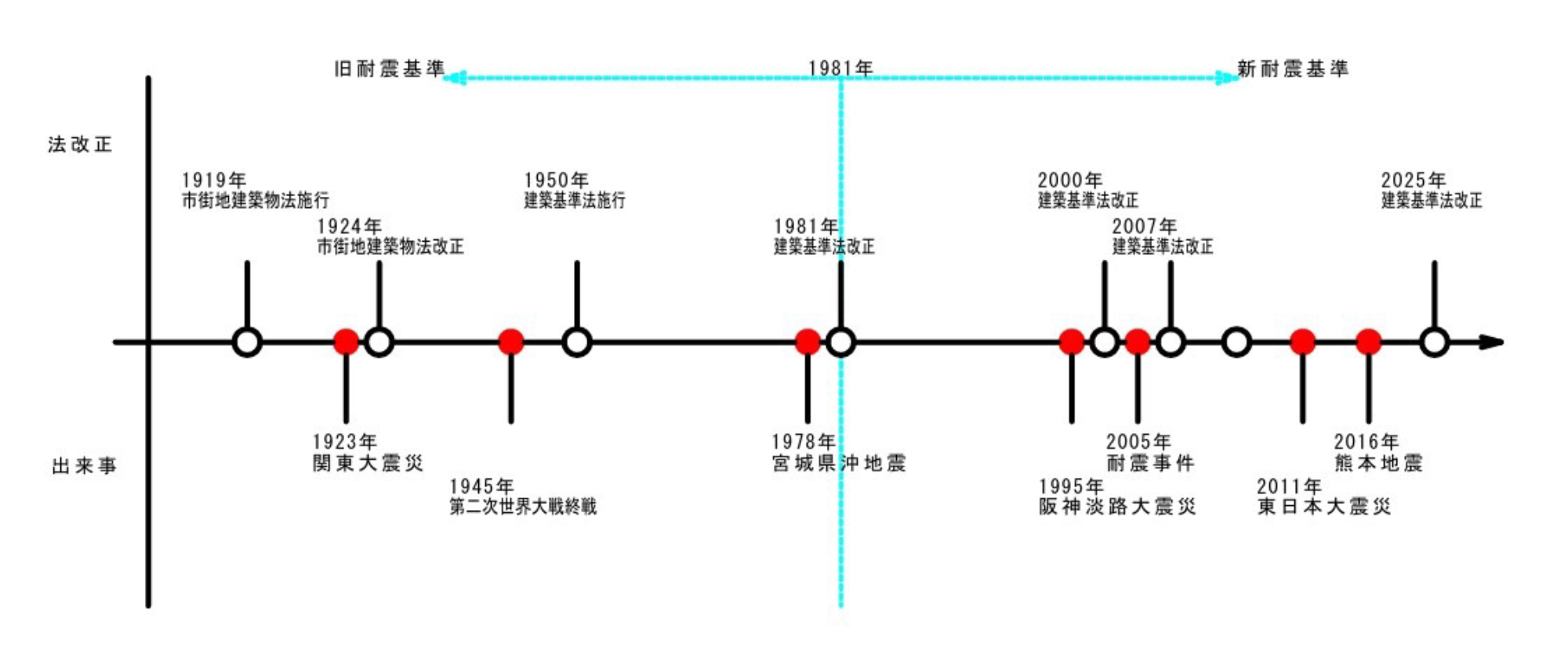

そもそも建築基準法というものは改正を繰り返しており、それは事象が起こるたびに同じことを繰り返さないために行われています。

つまり建築基準法は大きな災害の歴史と同じということでもあります。

1978年に宮城県沖地震が起き、それを契機に1981年に改正が行われました。

よく聞く 「新耐震基準」「旧耐震基準」という言葉はこの1981年6月20日を境に使い分けることになります。

1995年の阪神淡路大震災もそれを契機に2000年に改正が行われています。

建築基準法は建物を建てる上で必要な基準でありそれに適合していない建物は違反建築物となります。

適合していてもそれはあくまで最低の基準であり、建物をどんな災害からも守れるというものではありません。

コストの兼ね合いも考えると難しい部分もありますができる限り安全な建物を設計したいなと思います。

昨年起きた能登半島地震、そして30年前に神戸で起きたことを繰り返さないために安全な建物を世に出す責任というものを自覚して自己研鑽に励もうと思った日でした。

この4月には行われる建築基準法の改正もしっかりと対応していこうと思っています。